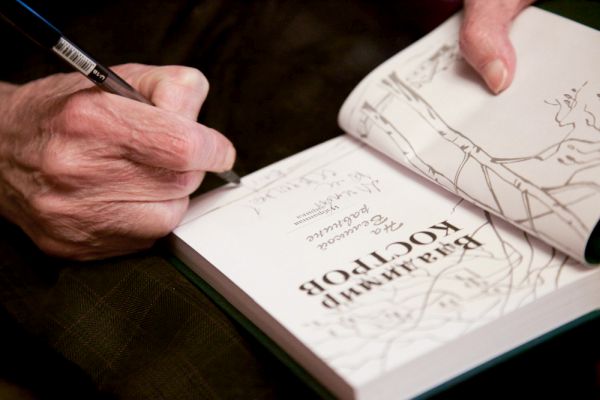

Песни, к которым он написал стихи, исполняли Иосиф Кобзон, Валентина Толкунова и Юрий Алябьев. Владимир Костров – советский и российский поэт, переводчик, драматург. Сегодня он рассказал «ПравЧтению» о том, какими были поэты 60-х, что такое великая поэзия и какими должны быть военные стихи.

– Вы дружили с самыми разными известными поэтами 50-х, 60-х годов ХХ века. Расскажите, пожалуйста, что это были за люди, какая была тогда литературная жизнь?

– Для меня и шестидесятники, и пятидесятники настолько все разные, что никак нельзя их объединять, ведь каждый из них самобытен. Нельзя Роберта Рождественского с Вознесенским или Евтушенко объединять, это совершенно другое поэтическое дарование, и стилистика, и все. Они все разные, все значительны. На мой взгляд, вообще настоящего поэта скопом нельзя объединять. Скажем, Пушкина и Некрасова как вы объедините? Или Пушкина и Лермонтова? Существуют все по факту. Понимаете, по факту художественному. Скажем, у Тютчева таких великих стихотворений немного, но это величайшего уровня стихи. Даже у Блока есть проблемы, с моей точки зрения. Но тем не менее, конечно, есть целый ряд стихотворений, которые говорят о сущности. И, конечно, Евтушенко... Я даже про него написал: «…Своей смертью утверждать бессмертие народа».

Ведь мы можем сказать вообще о природе, о человеке только одно: человечество мечтает о бессмертии. Дело в том, что вообще вся сияющая природа аксиоматически существует, на аксиомах, никакой свободы там нет, наоборот, очень жесткие законы. Мы точно знаем абсолютный ноль, квант, скорость света. Это все аксиоматические утверждения, подтвержденные опытом. И так же аксиоматичны, вероятно, и духовные явления, развитие человечества. Человечество хочет сохранить как можно дольше, в пределах какого-то разумного бессмертия, свой род. И поэтому мы можем сказать, что им движет по-настоящему. Ну в широком смысле, конечно, это любовь — любовь мужчины к женщине, любовь матери к сыну и наоборот, любовь к роду, к народу своему. И это глубокое какое-то интимное природное чувство. Оно нами и движет. Вот если нет этого в стихах, то пропадает, с моей точки зрения, и поэт.

Маркс говорил, что «материя есть объективная реальность, данная нам в ощущении». Вслед за ним, я бы определял поэзию (и вообще искусство) так: «поэзия есть субъективная реальность, данная нам в эстетическом переживании». Это реальность, но подана так, как видит поэт, и как видит слушатель или читатель потом.

И здесь одна проблема, которая пока, вероятно, неразрешима. Потому что возникает вопрос: реальность, данная кем? Вероятно, Богом. Я склонен относиться к этому серьезно, потому что ведь на Божественном принципе, на представлении об объективности жизни существует и вся наука тоже: не ври, не подтасовывай, не кради, и так далее, и так далее. То есть существует моральная составляющая, без которой невозможна ни наука, ни, с моей точки зрения, искусство тоже.

– Тогда что такое великая поэзия?

– Великая поэзия — это та, в которой сказано о самой сущости жизни, о самом существе жизни. Понимаете, как у Пастернака: "Во всем мне хочется дойти до самой сути». Понимаете, нас пытаются загнать, сделать из нас политическое животное, типа плебса, который питается сырым мясом политических технологий. А ведь есть огромные духовные переживания, огромная эмоциональная сфера, откуда нас выгоняют на это политическое поле. Я считаю, сейчас нужно проводить политику культуры и заниматься культурой политики. Поэтому здесь я, конечно, согласен с Бродским, который сказал в своей Нобелевской речи: "Пока жив русский язык, поэзия неизбежна". Я вспоминаю огромное число поэтов и восхищаюсь ими…

– Кто из них оказал на вас влияние?

– Да почти все оказывали. Мне давали рекомендацию Ярослав Смеляков, Александр Межиров, Юрий Левитанский и Николай Старшинов. Межиров — удивительный поэт, у него есть несколько потрясающих стихотворений, высшего порядка: например, «Календарь», «Серафимы», «Синявинские болота»:

Пуля, которая послана мной, не возвращается из полета,

Очереди пулемета режут под корень траву.

Я сплю, положив голову на Синявинские болота,

А ноги мои упираются в Ладогу и Неву.

Вот это удивительная суперметафора такая... Да вот я сегодня с утра вспоминал его стихи:

Строим, строим города

Сказочного роста.

А бывал ли ты когда

Человеком просто?

Все долбим, долбим, долбим,

Сваи забиваем.

А бывал ли ты любим

И незабываем?

В этих строчках есть о чем-то сущностном…

Вообще, в высшем виде, с моей точки зрения, русский поэт — это тот, кто сочувствует человеку и желает ему добра. Не разрушает в нем веру в возможность человеческую. Поэтому, конечно, целый ряд эстардных фельетонов, которые возникают сейчас, часто заканчиваются «пшиком», не получается стихотворение высшего содержания, как, например, "Девочка пела в церковном хоре".

– Вы можете нам рассказать, как пишутся стихи?

– Во-первых, нужно создать у себя момент вдохновения. Большинство поэтов себя готовят к этому. Но лучше, чем я, скажет Александр Сергеевич Пушкин: "Пока не требует поэта / К священной жертве Аполлон, / В заботы суетного света / Он равнодушно погружен... Из всех существ ничтожных света, / Быть может, всех ничтожней он". Но когда возникает вот это божественное волнение, к нему приходит не только вдохновение, но и какое-то откровение. Все это очень трудно объяснить, конечно. Но я должен быть в этот момент в таком состоянии, когда я буду абсолютно правдив по отношению к миру и к своим собственным переживаниям.

– Можно ли сказать, что поэзия — это свобода, это полет души?

– Поэзия — это высшая свобода, безусловно. Но в то же время, поэзия — это высший порядок, поскольку художник же борется с хаотизацией мира. И даже серьезный ученый тоже… Большинство из них всегда имели прямое отношение к искусству. Пуанкаре писал стихи, Эйнштейн играл на скрипке, и в его споре с Бором он говорит, что Достоевский меня сподвиг выработать теорию относительности больше, чем многие физические работы. И даже Ницше тоже обращался к поэзии. И Аристотель, вспомните "Этику" Аристотеля...

Поэтому, вы понимаете, я вспоминаю Юрия Трифонова, наш с ним разговор о поэзии. Мы стояли в редакции журнала «Дружба народов», ждали главного редактора и разговорились. И он стал жаловаться на то, что какие-то его стихи опять не хотят публиковать. А я тогда ему ответил, что наше счастье, что существует такого рода цензура, потому что мы можем все смыслы передать подтекстом. Именно благодаря подтексту в стихах возникает объем. Например, во всей восточной поэзии (в частности, в поэзии Омара Хайяма) многократно подтекстная система. И тогда возникает тайна художественного произведения. Юрий Трифонов подумал согласился со мной, что это правильно. Но я думаю, что тогда все отлично это понимали. Таким образом, поэзия есть свобода, осознающая свою необходимость глубокой истинности.

Одно время в России было очень много «птиц ловчих» — критиков, и меньше было «птиц певчих» — поэтов. Сейчас довольно много «птиц певчих», но совсем нет «птиц ловчих», и это нарушение природного баланса сказывается. А это должна быть задача государства — поддерживать хороших поэтов. Высочайшие достижения искусства всегда существовали под покровительством государства. И Бетховена спонсировали, Моцарта тоже, и Омара Хайяма.

– То есть художник не должен быть голодным?

– Здесь рядом с нами Школовский жил, так вот он говорил, что поэта нельзя кормить, иначе он будет писать очень некачественно. С одной стороны, конечно, это людоедская идея, но в ней смысл есть: нельзя его держать совсем в стороне от критики, тогда он забудется и начнет писать все подряд. Поэтому, я надеюсь, некоторое равновесие скоро наступит, б авторитеты в критике нам сейчас очень нужны. Только это не должна быть убивающая критика: «Правда, сказанная злобно, злу огромному подобна».

– Какими, на ваш взгляд, должны быть военные стихи? Они должны быть какие-то честные и ужасные или очень романтичные?

– Я не знаю, можно и так, и так, но не до такой степени ужасные, чтобы вызывать отвращение. Стихи не должны быть чересчур раблезианскими, тогда они не вызывают в человеке ощущение красоты мира.

– Какая же красота на войне? Там же так ужасно было: грязь, холод, голод, страх…

– И тем не менее есть у Наровчатова стихи о том, что он лежит в сыром окопе и думает: я не знал, что "...важнее / на свете не было и нет, / чем эта мокрая траншея / и этот серенький рассвет".

Беседовала Юлия Мялькина

Фото: Алиса Власова