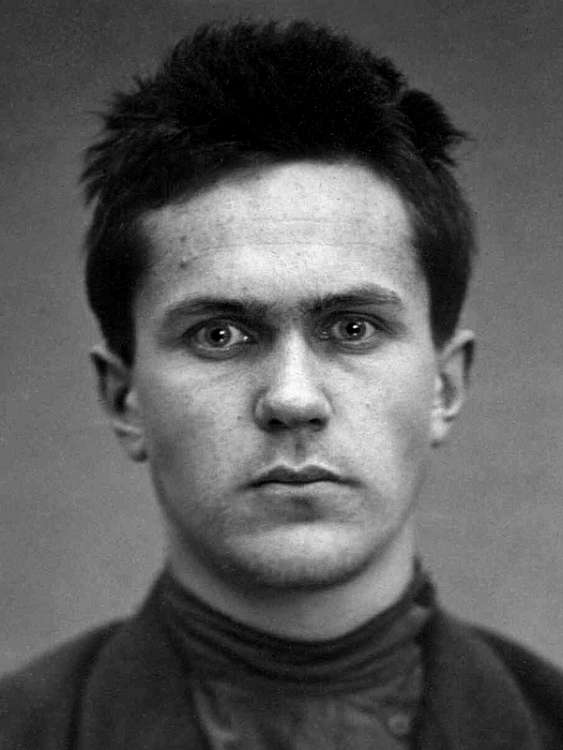

Фото: взято из открытых источников

Фото: взято из открытых источников

От Варлама Тихоновича Шаламова меня отделяет одно рукопожатие – моей школьной учительницы русского языка и литературы Татьяны Трусовой (Уманской), известной диссидентки, получившей в андроповское время за участие в «Ежедневной хронике» ссылку в посёлок Чернышевский Забайкалького края.

Это именно он застала последние дни В.Т., подозревая на основании осмотра тела, что писатель был убит, а не скончался от полученных ещё на Колыме болезней – ушёл от старости, вечной бесприютности, в «особняке» тюремного типа с решётками на окнах. Перед концом его пытались признать слабоумным, но ему, бывалому зеку, казалось, что он вновь молод и вновь в тюрьме…

Несколько дальше – и не рукопожатие, а информированный взгляд – Татьяны Бек, моей преподавательницы литературного мастерства в Литинституте. Я лишь попробую передать её речь так, как услышал её двадцать лет назад:

«Шаламова мне показали из автобуса. Зрелище было ещё то: огромный человек в чёрном, почти до пят пальто, шёл, как слепой, по улице, близко к кромке, натыкаясь на фонарные столбы. Встречные шарахались: резкие движения, взгляд совершенно безумный. Я проезжала мимо.Мне сказали: это – Шаламов. Я уже была наслышана, кто он. Отец рассказывал, мама, да и я уже кое-что тогда читала. Совершенно сумасшедший… А кто бы ТАМ не сошёл с ума?»

…Городской сумасшедший – таким он рисовался тем, кто окружал его после почти двадцати лет лагерей, и каких! Сталинских… Именно от них производится отсчёт, измеряется жестокость хрущёвских и брежневских ИТК, которые медленно стали заменяться для инакомыслящих и иных неудобных психиатрическими лечебницами с жесточайшим режимом содержания. Сталинские – абсолютная величина, и вполне возможно, что организовать труд на Дальнем Севере так, чтобы люди не умирали сразу же, было в те годы немыслимо.

Что было нужно могучему Советскому Союзу в затерянных, немыслимо отдалённых от проезжих трасс таёжных поселках, в голой тундре? Золото, уран, мрамор, лес. Каторга, не сравнимая с царской, - уголовная для всех преступных, и прежде всего ощеренная против «политических». Литерные статьи «КРД» и «КРТД» – деятельность, соответственно, контрреволюционная и контрреволюционная троцкистская. Ссылки и тюремные заключения революционеров при государях, по сути, простая изоляция. В сталинских лагерях убивал – труд, полумеханизированный, ручной, шахтный, 18-часовой, на пределе сил и при мизерном – военного времени – пайке, системе штрафов, непрерывных доносах и физическом терроре со стороны охраны и блатных.

***

Искажаясь всем телом и лицом при упоминании Варлама Тихоновича – синонима многолетней боли и страдания – мы легко выносим за скобки его жизненные основания. Записные книжки неопровержимо говорят – интеллектуал, умница, самоучка, заставший «плохое время» (а когда оно было хорошим?).

Первое – сын священника, взбунтовавшийся против отца точно так же, как сам двадцатый век бунтовал против веры отцов, их образа жизни, желавший жить «по-новому»…

Тихон Шаламов (1868 – 1933) – священник наследственный (и отец его, Николай Иоаннович, вологжанин, служил в селе Вотча Усть-Сысольского уезда, и сам он 11 лет провёл на Аляске, где с самого начала и рукоположен), возбуждал в сыне сильнейшие сомнения – а верит ли, в самом деле, отец? Не лицемерит ли, получая за службу и государственные, и церковные отличия (св. Анна третьей степени, наперстный крест)? Опасения косвенно подтвердились: после революции почти полностью ослепший отец Тихон примыкает к «обновленцам».

В 1920-м (Варламу 13 лет) ходит на диспуты между коммунистами и обновленцами, и Варлам исполняет при нём должность поводыря, а заодно и слышит «содержание дискуссий». Можно только воображать, каким оно было, какие аргументы шли в ход… Одно можно утверждать с почти стопроцентным вероятием: мальчик мучительно стесняется отца, его ранней (а она всегда ранняя) немочи. В нём зреет как протест против отца, так и желание общественного служения. Отец – то ли преграда, то ли отживший «элемент», которого нужно превзойти – любой ценой. Хотя бы даже – страшным путём подполья.

В жизни молодых людей вечно бытует желание инициации. «Правда – в тюрьмах, только там возможно её познать», и вот уже инстинкт ещё подростковый начинает ферментную деятельность по превращению судьбы в Путь. Но куда он ведёт? Во мрак. В мифах кто только ни спускался в Ад! И Гильгамеш, и Одиссей, и даже – в апокрифах – Иисус. Путь сильных, несгибаемых, путь героев.

***

Круг чтения Варлама Тихоновича тех лет мне не известен, но весьма вероятно, что было оно, как у всех, весьма хаотическим, как скажут позднее – «образованческим», «несистемным». Чтение церковное – и знание Закона Божьего – было им, опять-таки, по-видимому, – отринуто довольно скоро. Не Христос занимает его ум. В его воспоминаниях о двадцатых годах часто встречается выражение, обозначающее целое поколение молодых людей, которым в революцию едва исполнилось пять, десять, двенадцать лет: «опоздавшие к штурму неба». Подобный штурм – что угодно, только не благая карьера на прикорме у властей, но получения опыта, достаточного для того, чтобы судить о бытии, и добывать хлеб и воду даже из камня.

Примерно так должен был чувствовать себя и почти земляк Шаламова Михайла Ломоносов (неспроста у Шаламова есть стихотворение о нём), слыша чуткой душой, какие тектонические разломы бороздят тело страны, какие противоречия раздирают Отечество.

Правда и ложь, заскорузлые предрассудки и новые веяния, святое заступничество и вопиющие несправедливости, грозные слухи и крики о помощи горячат юный ум… Воспламенённый отчасти ещё и расколом, Ломоносов бежит с Севера, чтобы успеть в петровскую эпоху великих преобразований, но обращает всего себя к познанию природы, а Шаламов, поздний ребёнок, захваченный революционным пылом, боится участи отца, как ранней слепоты, привязанности к месту, вычерченной раз и навсегда провинциальной судьбы.

Коллизия, к слову, знаковая: в анкете, скрывая священство отца, Шаламов напишет, что его отец служащий и инвалид, а Ломоносов, скрывая, что его отец крестьянин, выдаст его за священника. Полная, полярная разность эпох, но каждый раз талантливый мальчик вынужден – лгать, носить в себе страх разоблачения во имя Будущего.

Побег в Москву – великий шанс и для таланта, и для последующей славы.

***

«Не та компания»… Нужно представлять себе то студенчество, чьи традиции выточены до филигранности со времён как раз ломоносовских: оппозиционность – безмерная, радикализм – зашкаливающий. Во всём виноват образ правления, власть, которую (только что же свергли одну) нужно менять, не откладывая. Сегодня же, сейчас.

Будущее – вот идол, которому поклонялось три поколения советских людей.

…Почти все студенческие друзья Шаламова по юрфаку МГУ будут расстреляны, он – отправлен в свой первый лагерь, в Вишеру (1929 – напомню, год Великого Перелома, а юнцы собрались «ленинизм» восстанавливать, «завещание» Вождя печатать!), где оказывается близким к начальству и, прекрасно зарекомендовав себя на административной должности, освобождается всего через два года.

Москва, промышленно-литературные журналы, женитьба на дочери видного чекиста… Казалось бы, судьба должна двинуться в гору: первые рассказы, публикации, но нет: спасая семью от приставучих спецслужб, писатель вынужден написать отречение от троцкизма – и своё, и уже фамильное.

Но логика эпохи безупречна: высунулся – получи. И Шаламов, и жена его арестованы, осуждены, заключены и высланы прочь из Москвы на Север, где Варламу Тихоновичу суждено провести 14 лет, сделаться поэтом, фельдшером, автором рассказов, которые потрясут советское общество.

***

Иногда кажется, что Москва была вершиной, с которой он сам норовил соскочить. Колыму должен был проезжать его отец, когда ехал к месту служения на Аляске. То есть, предельно далёкая от Москвы каторжная Колыма не была для наследственного северянина Шаламова местом совершенно не знакомым, диким и страшным. Страшным было то, во что превратился любимый народниками (и им самим в молодости) русский народ, в каком состоянии одичания он находился там, где ни ресурсов, ни элементарного человеколюбия, не говоря уже о жертвенности. И, тем не менее, и там Шаламов встречает спасительные маяки, интеллигентов, отвергавших блатной закон «умри ты сегодня, а я завтра», и в конечном итоге спасших ему жизнь.

Но что же – народ? Поклоняться ему, как завещано народниками, утверждает Шаламов, глупо: крестьяне, воспитанные в христианской ещё парадигматике, первыми идут на сговор с блатными, уважая только силу и ловкость, пронырливость и непомерную жестокость. Этими качествами (умение добиться своего, властвовать над людьми) восхищаются, хотят им подражать…

Не так ли, на основании не этих ли свойств подминать под себя, избирали на Руси власть? Не на восхищении ли мускулистой подлостью, а не молодецкой удалью, воспитывались поколения и поколения? Не в восхищении ли абсолютно ницшеанскими натурами основано всенародное рабство? На чём же стоит вера в разум и доброту, и что такое мораль, если при малейшем нажатии в «массах» первыми развеиваются Христовы заповеди?

В жизни каждого из его любителей, профессиональных и полупрофессиональных, случаются жестокие разочарования в самой природе человеческой, и Шаламов вынес с Колымы твёрдое убеждение в том, что нельзя очаровываться никаким из сословий – только людьми, чудом выносящих из них не групповую философию выживания, но лично выстраданный нравственный кодекс.

***

Легко ли начать жизнь заново в тридцать лет, с «артиста лопаты», самых низов производственной цепочки? После первого срока писатель чувствует, что знает жизнь, «стоит на ногах», как Джек Лондон и его персонажи, во время второго не надеется выжить, почти теряет волю. Горные «закрытки» способны умертвить и более сильных духом. Что ведёт его? Какое чаяние, какая судьба? Сознание ли того, что он обладает уникальной темой?

Конкурентов у него и впрямь единицы. С основным из них – Александром Исаевичем Солженицыным – он ссорится почти сразу, подозревая в ориентации «лагерной темы» на Запад. Более страшного ругательства, чем «прогрессивное человечество», в которое он включает большинство своих знакомых по послевоенной Москве, у освободившегося Шаламова в устах не бытует.

Только вот обладателю уникальной темы не грозит ни Нобелевская премия, ни советское признание. Повышенная пенсия за выполнение тяжёлых работ на Севере – пожалуйста, даже членство в Союзе писателей СССР – ради Бога, но дальше…

Никакого «дальше», собственно, и не было. Шаламов и не считал себя прозаиком. Поэт, и только поэт (в одном из «Колымских рассказов» - о Мандельштаме – «Поэт умирал…» звучит рефреном, и полная идентификация с умирающим ощущается физически).

Его переписка с ничего не понимавшим в нём и в его теме Пастернаком усугубит отчуждённость. Единственным, кто заметил его стихи, стал… поэт-эмигрант Георгий Адамович (1967), но и этого окажется ничтожно мало: слава Шаламова, по слову Мандельштама, «на десять шагов не слышна». В те же годы он, возмущённый передачей своих рассказов на Запад, публично рвёт отношения с любыми деятелями, передающими за границу его произведения. Солнца оттуда, как для Солженицына, для Шаламова взойти не может, потому что он не хочет себе такого восхода.

Ему остаётся 15 лет жизни, в которые усиливается его глухая ярость изгоя, измождённого непосильным трудом, поэта, жаждущего равного диалога с равными. Лотман и Самойлов, Лихачев и Кожинов видят в нём и друга, и пророка, и личность, полную как знания жизни, так и противоречий, несмотря на длительное её умерщвление – живую, страстную.

Что же давало ему силы противостоять, как ему казалось, целому миру с его неизбежным ханжеством, отворачиванием от цены, заплаченной за процветание «отдельных национальных экономик»?

Он мог бы увидеть 1991-й год. Пусть слепыми глазами и оглохшим взором – мог. Но стал бы год крушения советского режима его торжеством? О, нет. Предвидя его реакцию на возвращение в НЭП, - нет. Саркастическая ухмылка, громоподобный смех Шаламова – вот что можно было бы ожидать, увидь он толпы старух с домашними соленьями, выстроившимися у «Детского мира», торжество блатных «бригад», семибанкирщину и позор пьющего «царя».

***

За четыре года до конца Союза, в 1987-м году, спустя всего пять лет после гибели Варлама Тихоновича, я был на первом вечере его памяти в московском Доме культуры завода «Серп и молот» (кажется, на «Площади Ильича»). Помнится – ноябрь, поздняя, тёмная, столичная осень, ненастный и уже снежный вечер, старинное здание, в котором собрались чудом уцелевшие, седобородые свидетели века и его зверств. Уже тогда Татьяна Николаевна учила нас отличать членов новомодного тогда общества «Память»: на лацканах их пиджаков – значки Пушкина и Некрасова, с некоторыми вариациями.

Актёры и барды читали его рассказы вслух, пели песни на его стихи. Выступали и бывшие арестанты, тихо, на каком-то своей особой ноте, с едва уловимым акцентом. Это были люди подполья, Бог знает откуда приехавшие на вечер, статус которого был «полу-разрешённым», то есть, не вполне легальным, «для своих». Мы, девятиклассники, слушали их распевы как старорусских гусляров…

Так Варлам Тихонович и вошёл в мою жизнь отдельной не раскусываемой глыбой смыслов, над которыми ещё ломать и ломать голову, несмотря на обилие «шаламовских» конференций.

«Меня застрелят на границе, границе совести моей», «Я хотел бы быть обрубком, человеческим обрубком»… Видимо, каждый получает, в конце концов, то, что хочет. И плачет над полученным, понимая, что хотел вовсе не его.

***

Как было бы соблазнительно считать, что Варлам Тихонович уцелел, благодаря исступлённой вере! У нас так любят истории именно такого плана, почти сусальные, сказочные. Как сказали бы в Литинституте – «формульные повествования». Золотое детство, подвиг, благородная старость. Так вот – ни одной из иллюзий подобного толка В.Т. и не подумал соответствовать. Он был не просто атеистом, но – в какой-то период – настоящим троцкистом, то есть, не ложно следовал учению о Мировой Революции и её экспорте. Троцкизм, о ростках которого сегодня мы так мало знаем – а они-то связаны со всемирным заговором против Руси ого-го как – был его личным бунтом не против Православия, но против отождествлённого с ним отца. «Мировой пожар», всемирное переустройство на началах социальной справедливости и разума… утопия, оказавшаяся убийственной, но не смертельной.

Сын века, прошедший через самую невыносимую его полночь, ушёл, и именно сейчас стоит плакать о нём, не ставшим «громко звучащим» поэтом своего поколения и поколений будущих.

А что же его стихи?

От них получаешь странное удовольствие. Внутренне они тихи, не яростны. Послушайте их в авторском исполнении на сайте Шаламова, созданного энтузиастами.

…Эти стихи сбылись и как интеллигентские, и как крестьянские, почти фростовской огранки, но без разлёта речи в изображение речи. Дух не разошёлся, дух замер… Эти строфы – лучшего изыска (отличный слух на современников!), но они-то как раз и не попали в вертлявую мишень времени, ростовую его мишень, тем, что Шаламов, может быть, не хотел поганить их современностью.

Они слегка родственны метафизикой Арсению Тарковскому (отчего не он, одноногий солдат войны, затаивший почти точно такую же боль, а заботившийся, в первую очередь, о своей, и притом зарубежной славе Пастернак состоял с ним в переписке?!), но архаичны именно в той степени, в которой не пожелали гнаться за веком. Представить голос В.Т. хоть в какой-то степени гонящийся за восходившими в 1960-е «эстрадниками» немыслимо.

Собственно, Пастернак и пенял Варламу Тихоновичу на то, что рифма не может быть приблизительной (у него самого она была приблизительной, кстати, приблизительно всю юность), и ничто не может быть приблизительным в поэзии вообще. Что ж, да, но сущностного совета – не по стихосложению, по открыванию потаённых люков души – он своему собрату так и не дал. То ли не смог, то ли не захотел. А может быть, не признал и собратом. Ну как же, такая разница положений! – никому не известный каторжник и практически первый поэт страны…

Вельможе не понять. Но спасибо и за то, что писал туда, куда и писать-то опасно.

***

Поэзия не может быть приблизительной. Суть её – точность, но как оценить, куда ты попал, и попал ли вообще, если кругом – обложная колымская полярная ночь? Понять ли, что не промахнулся, по крикам какой-нибудь критической совы, или по рёву оленя, медведя, моржа, которого зацепило пулей? И что думать, если единственный ответ на выстрел – тишина?

Варлам Тихонович обязан, как мне кажется, проходить в новом отечественном литературоведении по классу «тихой лирики». Во всех смыслах – «тихой»: потаённый, надтреснутый надрыв его близок и Рубцову, и Прасолову, и Владимиру Соколову, поскольку внутреннее слово его жило по тем же законам, которые одухотворяли их. Он словно размозжённый альт Серебряного века, ещё звучит, хотя дека и оторвана ударом об угол стола.

Шаламову присуще слово фундаментальное, отчасти описательное, не действенное, пропитанное в каждом слоге уважением к прежней традиции, никогда не срывающееся ни в заумь, ни в гипертрофированную эпику. В стихах В.Т. академичен, размерен так, будто никакой Колымы с ним и не случилось. Следовательно, как зависит внутренний язык от внешних условий? Никак?!

Слово поэтическое кривыми, окольными тропами выводило его к слову пастырскому, как абсолютное большинство словесников, чувствующих язык, молящихся на него.

…Несмотря на то, что ни дня так называемой «сознательной» жизни Варлам Тихонович не верил в Господа, он был похоронен именно по православному обряду, и здесь, может быть, сошёлся в небесных путях с отцом и земным, и небесным.

И, может быть, примирился с ними обоими.

Сергей Арутюнов