Элои и революция

- Автор обзора: Сергей Арутюнов

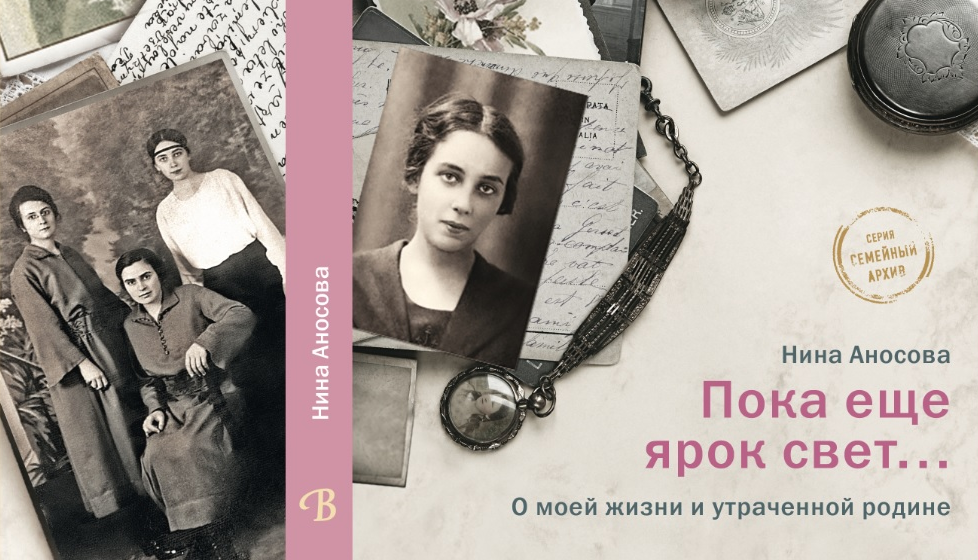

Аносова Н.Е. Пока еще ярок свет… О моей жизни и утраченной родине. – М.: Никея: Редакция «Встреча», 2017. – 248 с., [16] л., ил. – (Семейный архив).

В год столетия февральских и октябрьских событий в России нет недостатка в ответах на вопрос, почему самая протяжённая страна мира с великой культурой, наукой, производством, литературой, находящаяся на явном взлёте своих творческих сил, внезапно ломает себе хребет, отрекается от тысячелетней веры и отдаётся тирании, от которой придётся освобождаться несколько десятилетий.

И пока государственные мужи, историки и социологи ищут ответа на этот главный вопрос, маленькая книжечка без претензий на глобальный и многофакторный анализ тихо и непреложно утверждает – гарантий, что такая история с Россией не повторится, у нас не было, и нет.

В одной из недавних дискуссий один из несомненных людей Церкви и Традиции попробовал пояснить: революция была дана в отместку за вековое самоупокоение на фразе «Москва – Третий Рим». Ах, Третий? Так нате ж вам крушение всего, что вы знали, помнили и любили.

***

Мне поразительным образом знаком этот язык. И моя бабушка Ольга Фёдоровна Троицкая (Мухина, де Ливрон), и ныне здравствующая её племянница тётя Марина Масленникова, неисцелимая москвичка девяноста лет от роду, говорит точно таким же ясным и ощутимо дидактическим тоном с неторопливыми и аффектированно законченными периодами. Взяться этот тон ниоткуда, разумеется, не мог. Классическое образование царской России, от церковно-приходских школ и ремесленных училищ до гимназий и университетов требовали от своих подопечных аполлонической, если так можно выразиться, речи:

«Меня зовут Нина. Родилась я в России, в Саратове, 28 февраля 1903 года. Мой отец – Ефим Аносов, мама – Елена Мария Керн».

Никто из модернистов начала XX века не начал бы так даже книгу мемуаров, случись она с ними. Слишком просто, учитывая стилистическую непостижимость Джойса и Пруста… однако следует понимать: Нина – не писатель, она поэт, и стремится в божественной ясности слога и мысли лишь потому, что за спутанностью метафор и сюжетных ходов видит одну из причин катастрофы, и на поводу у него подсознательно идти не желает.

Так рассказывать о России и русской жизни, как это делает Нина Аносова, можно лишь иностранцам и детям, что, собственно, в русском же сознании, почти одно и то же…

***

По прочтении «Пока ещё ярок свет…» (Окуджава с его строкой здесь, собственно, вообще ни при чём, название взято в прямом смысле с потолка, тем более, что певец «комиссаров в пыльных шлемах» - скорее, фигура, исторически противостоящая Нине и её близким) вероятным кажется следующее: прежде чем обрушиться на всю страну разом, микро-революция происходит в каждой семье, и лишь подточив семьи, победоносно берёт город за городом.

Нелюбимая, одинокая девочка, дитя легкомыслия родителей и их развода, Нина начинает осознавать себя в Санкт-Петербурге, куда увезена с сестрой и матерью отчимом Леграном, человеком, в отличие от отца, Ефима Аносова, пожилым и далеко не столь богатым, как волжские купцы-старообрядцы.

Пунктиром: ночь, петербургский искрящийся снег в лучах уличного фонаря, учёба в частной школе Кепке, работа отца на Путиловских верфях, первые соприкосновения с народом (служанка), насмешки родителей и первое чувство чуждости семье, странный мятежный юноша Жорж, сирота, много позже расстрелянный большевиками, первое соприкосновение с Россией (каникулы в донских степях).

Но вот – 1914-й, переезд в Мариуполь, молодые люди, на волне первых наших европейских побед и отречения государя желающие преображения страны, и потому записывающиеся в Добровольческую армию и, естественно, расстреливаемые. Дальше – переезд в Екатеринослав, налёты банд Махно и других «зелёных» на мирные города, бегство в Ейск на «тифозном» поезде, снова степи и пароход прочь из России.

Досконально знакомо по тому же А.Толстому с его хождением по мукам. Но что же говорит сама Нина, возможно, читавшая или, напротив, не читавшая классика советской литературы? Объясняет ли как-то случившееся? Помилуйте, да она только этим и занимается.

***

В семье католика и лютеранки она растёт в вере православной лишь потому, что православная церковь ближе к дому, и к праздничной службе удобнее ходить именно туда. Веротерпимость, граничащая с конфессиональным равнодушием, – тот самый признак (к счастью, я не социальный диагност, просто пытаюсь понять мотивы) толерантного сознания, складывающегося в общественных верхах неизбежно. Это совсем иная интонация толерантности, нежели в народе – без боли за выходящих за рамки нормы, просто приятие их, как «факта природы».

Разумеется, все эти славные люди, включая моих предков, и помыслить не могли, что железная метла выметет их либо из страны, либо из жизни. Народ, который растапливает им по утрам комнатные изразцовые печи, готовит, стирает и убирает, кажется им не просто добродушным, но, по словам и мировоззрению булгаковского Преображенского, заслужившим свою участь и своим рождением, и характером.

Эта лёгкость… способна была на многое. Люди, ещё вчера любившие царя, в феврале, включая мою бабушку с сёстрами, высыпают на улицы, распевая «Отречёмся от старого мира…» - что они праздновали? Что виделось им за горизонтом времён? Лучшее будущее? Или просто отчаялись, изверились и готовы были ринуться, куда ни попадя? В какое братство и равенство?

Нина, как беспощадный хронист, фиксирует, что усилия по сращиванию народа с другими классами были раскочегарены (прошу прощения за вульгаризм) как раз к тем самым годам, когда уже было фатально поздно что-то менять. Самосознание правящего класса дозрело до сочувствия жизни народной давным-давно, но применить здравые и энергичные усилия к адаптации рабочих, вчерашних пахарей, к городу, было органически неспособно.

Вот прогрессивный Легран разрабатывает проект славного городка для ютящихся в лачугах пролетариев. Руководство (читай – тот же Совет директоров) хвалит его… и кладёт проект под сукно. Есть более насущные траты. Какие? Например, дивиденды вкладчиков (читай – миноритарных и, конечно же, мажоритарных акционеров компании), в которые, дабы компания не развалилась, и была вложена прибыль.

После такого эпизода не стоит спрашивать, «почему», а так же «за что» рояли прекрасных господ (по Г.Уэллсу – «элоев» («Машина времени»)) полетели со вторых этажей усадеб, а сами усадьбы были варварски разграблены и сожжены: терпение кончилось, как всегда кончается оно при любом капитализме, и развитом, и неразвитом.

***

Практически в каждой строке Аносовой видно, что такое слабость сильных, о которых в Евангелии исписана не одна строка. По сути, оба Завета обращены к человеку с единственной просьбой – укреплять дух, тренировать его, чтобы не стать ни палачом, ни вором, ни ещё каким-нибудь демоном, как только придёт возможность.

Вопрос о том, в какого Бога, ветхого или нового, верили вчерашние прихожане, нацепившие на себя маузеры, кожанки почтовых самокатчиков, шоферов и пилотов, а затем принявшиеся наводить ужасающие современников порядки в тысячелетней христианской империи, остаётся неразрешённым.

Но суть не в них, а, пожалуй, в тех, кто по природе и положению своему должен был им – противостоять. Тех мужчинах, на которых, собственно, и стояла прежняя жизнь, не нуждавшаяся, по их мнению, ни в чём, кроме эволюционных реформ.

***

…К несчастью, они были обычными людьми.

Психопатия политиков, всепоглощающее желание красоваться и властвовать было чуждо людям, воспитанным в православной и даже католической и протестантской парадигме. Иммунитет против бунта в обществе отсутствовал в силу инерции, привнесённой самодержавием как предельной формой социального протекционизма. Специалисты (архитекторы, инженеры, купцы, кто угодно) и подумать не могли ни о чём, кроме благосостояния собственных семей, и той же неустанной заботой о делах семейных был полон последний государь.

Они, включая его, были обычными гражданами самой большой страны мира, и чувствовали себя защищёнными её армией и полицией точно так же, как мы году эдак в 1987-м.

Что же ещё могло ждать страну, кроме того, что её ждало – реванша ущемлённых?

Они не могли ответить на прямые вопросы своих детей удовлетворительно, поскольку одной из основ той жизни сделалось лучистое ханжество. Нина спрашивает – если известно, что Годунов не убивал царевича Дмитрия, зачем ставят оперу о том, что убил именно он?

«Ты слишком мала, чтобы судить об этом», «ты несносна», «ты ничего не понимаешь», «ты, как всегда, преувеличиваешь, бедный воробушек» - вот ответы на искания страждущей души. Не молчалинские «умеренность и аккуратность» владеют дееспособными взрослыми, но эстетизм и неисцелимая привычка к физическому и нравственному комфорту.

«Я чувствовала, что в любой «золотой середине» коренится какая-то низость» - говорит дитя этих славных буржуа, не по годам взрослое и поэтическое в силу заброшенности и предательства взрослыми.

«Я не хотела быть элементом картины, которую каждый раз создавала вокруг себя моя мать» - пишет Нина, и этот безобидный протест в конечном итоге вырастает до глобального слома основ: радужная плёнка рвётся, и наружу рвутся чёрные пузыри трясины.

Жажда правды и мать, Елена Керн, занимавшаяся всю жизнь собой, заботившаяся лишь о том, чтобы дети соответствовали образу и чину благовоспитанности, оказываются фатально несовместимыми, и, значит, не ей укрощать большевизм, противостоять ему нравственно… Но кому же? Читайте «Белую гвардию», «Бег»: никому, включая Чарноту.

Поражает, насколько непрактичными были «отцы» - Ефим Аносов разоряется, вложившись накануне войны в паровые мельницы вместо ходовых водяных, и вынужден уехать на заработки в Баку, Легран разоряется чуть ли не постоянно, и лишь редкие университетские друзья его помогают ему и благоденствуют сами. Так не в изначальной ли природе капитализма – пестование слабостей человеческих, разрыв общинных начал?

Если и подводить итоги, то так: редакция «Встреча», образованная в структуре издательства «Никея», затеяла весьма поучительную практику – не повторяя «бума мемуаров» 1990-х, обозначить новыми изданиями непрерывность развития русского самосознания на протяжении последних ста лет, и уже немало в том преуспела.

Среди новинок, патронируемых «Встречей», – воспоминания тех лет авторства Сергея и Александра Голицыных, Ольги Лодыженской и Сергея Десницкого, которые, может быть, подтвердят сказанное Аносовой. Или – чудесным образом – опровергнут его.

Сергей Арутюнов