«Стёпкина дорога» – рассказ Олега Симонова, автора уже полюбившейся многим читателям издательства «Вольный Странник» исторической дилогии про Пашку и его друзей ( «Грозовые раскаты» и «Пашкины крылья»). Рассказ не входит в упомянутую дилогию и является самостоятельным произведением. Место действия – тыловой госпиталь времен Великой Отечественной войны, в котором судьба сводит главного героя с хирургом Войно-Ясенецким…

Степан открыл глаза. За окном на фоне белёсого неба качались голые ветви тополей. Уже день.

Какой это госпиталь по счёту? Четвёртый, пятый? Впрочем, всё равно какой… Последний.

Степан тяжело вздохнул – вернее, только попробовал набрать воздуху. Тупая, ноющая боль надавила снизу на диафрагму. Он чуть задержал дыхание и осторожно выпустил воздух. Вот, теперь нельзя даже вздохнуть – только мелко-мелко дышать, чтобы тело оставалось неподвижным. Лишь таким способом удавалось немного обмануть боль. Она, казалось, жила там, внизу у крестца, и только ждала случая, чтобы откликнуться на любое мало-мальское движение Степановых мышц. Хотя о чём это он?.. Боль, конечно, не ждала. Она знала своё дело – день за днём, неделю за неделей боролась со Степаном. Медленно и терпеливо разъедала его изнутри. И теперь победила.

Степан думал об этом довольно спокойно, во всяком случае, гораздо спокойнее, чем неделю назад.

Да, прошла ровно неделя. В тот день в госпиталь, в котором лежал тогда Степан, приехал хирург Войно-Ясенецкий (так, кажется, звали этого строгого старика с белой бородой). Осмотрел всех тяжелых, о чём-то вполголоса поговорил в коридоре с местными: врачом Людмилой Петровной и фельдшером Алевтиной Сергеевной.

Как только Войно-Ясенецкий ушёл, Петровна немедленно «выпустила пар». Степан слышал сквозь неплотно запертую дверь палаты её негодующий шёпот:

– Тоже мне, мудрец нашёлся! «Забираю вашего Козлова! Лечить надо по-другому!»… Забирай – от вас до кладбища ближе.

– И то, – отозвалась Алевтина, всегда согласная со своей подругой. Добавив совсем тихо, почти не слышно: – Чего беднягу волочить зазря… Не жилец ведь, Люсенька, не жилец.

«Не жилец». Это про него, Степана. А когда-то так говорили про глубоких стариков в их деревне. Давно это было – деревня, детство? Будто тысячу лет назад…

Кто-то из легкораненых в том госпитале – шибко умных, не чета Степану, – трещал: когда, говорит, время человеку помирать, – вся жизнь перед глазами проходит. Кто быстро помирает – от пули там, от осколка на поле боя, – у того за одну секунду проскакивает. А кто мучается долго – перед концом не торопясь всё просматривает, будто в кинокартине. Брехал, поди умник…

А, может, и не брехал.

С самого ранения и до переезда к Войно-Ясенецкому Степан вспоминал только об одном – о войне.

Когда прыгающая полуторка выносила его из прифронтовой полосы, когда санитарный вагон вёз по нескончаемому Транссибу под монотонный «таган-таган», и здесь, в Красноярске – за всю вереницу длинных ночей в госпитальных палатах и таких же однообразных дней – бледных и пустых… он часто видел во сне, а затем прокручивал в памяти наяву: последний бой в лощине у деревни Демьяновка, в котором полегла половина их взвода; и то, что было перед Демьяновкой: Смоленск и Ельня. Много, много раз Степан вздрагивал среди ночи – будто вновь слыша свист пуль у самого уха. И разрыв той мины, что пробила его тело острыми осколками.

После двух красноярских госпиталей Степан попал в отделение к Людмиле Петровне. И тут стало не до воспоминаний. Оказалось, все эти долгие месяцы боль только примерялась, как проторить пути-дорожки в его теле: подбиралась-прицеливалась, чтобы взять своё. Теперь боль была везде: в ногах, в руках, в шее, в висках. А там, где разместился её штаб, откуда вела она своё наступление на Степана – где-то внизу под рёбрами, – она даже не ощущалась как боль. Просто тяжесть – давящая, непомерная тяжесть заливала всё нутро, не давая дышать и даже думать.

И вот – последний переезд, к Войно-Ясенецкому. Теперь уж точно последний. Как Степан его пережил, он не знал. А боль, конечно, стала еще сильнее. Она обволакивала, тугими волнами разливалась по туловищу – словно ища те закоулки, в которые до сих пор не могла пролезть.

Когда никто не видел, Степан плакал. Как в детстве. Давно он не давал волю слезам – сызмальства. А вот теперь, взрослый парень, не мог их удержать.

После слёз становилось легче, самую капельку, – боль чуть-чуть притормаживала свою свистопляску. В такие минуты Степан чувствовал отупение во всём теле и словно впадал в дремоту – так это казалось со стороны. Но на самом деле, он не спал. Его мысль работала ясно – она будто радовалась небольшой передышке в бою со смертью. И неожиданно для него улетала далеко-далеко – куда Степан давно не заглядывал.

Даже деревня вспомнилась – раннее Стёпкино детство. Мамка, конечно… молчаливая, смирная. На его памяти – она всегда такая была: скупая на слова, в хлопотах от зари до зари. И Стёпку по младенчеству учила: трудись, не ленись, по-пустому не балаболь. По дому-хозяйству работёнкой ох как нагружала – то печку топи, то воды принеси, то птицу покорми. И ещё: ставила вечером Стёпку перед красным углом с иконами – заставляла молитвы читать, «Отче наш» и «Богородицу». Метала земные поклоны – за мужа да за него, Степана: «Господи, имиже веси судьбами – спаси раба Твоего» – его то есть, Стёпку. Чудно теперь вспоминать. Давно нет икон, еще до переезда в Москву папка велел спрятать подальше – а мамка его ух как слушалась. Никогда не перечила, ни-ни.

Да, папка… Ушлый мужик, оборотистый. Степан, все говорили, в батьку пошёл. Может, и так. Отец нос по ветру держал, точно. При НЭПе торговлишкой занялся, в городе знакомства завёл. Полегоньку освоил счетоводство да бухгалтерию. А как задули ветры колхозные: «Становись в ряды строителей социализма – вступай в колхоз!», так батька от колхозного строя в столицу решил двинуть. Мамка причитала и ахала: «Куды нам, простофилям, по столицам? Пропадём… Пропадём!» Но батька сгрёб жену со Стёпкой в охапку и – в Москву-матушку.

…Степан застонал. И зря – клубок боли поднялся из самой глубины и растёкся по спине. Теперь не дёргаться, лежать смирно – а то будет ещё хуже. Степан вновь закрыл глаза. Дышать тихо и ровно, тихо, тихо… Не дёргаться, ещё тише… не шевелиться…

…А Стёпка тоже не промах был. Не удавал никому, хоть ты что! В деревне ребята его «атаманом» звали, сызмальства кличка прилипла. И, видать, не зря. Собирал масленицей Стёпка соседскую братву, ходили стенкой на стенку – на ближних и дальних. Все Стёпку боялись. И уважали, конечно.

Да не только в драках дело. Он и по лапте первенствовал, и по всяким салкам да казакам-разбойникам.

А как в Москву переехали – так Стёпка тоже не растерялся. А что – здесь тоже люди живут! И ребята в окрестных домах имеются. А в школе – ого-го! Народу-то, народу! Да только боевых – таких, как Стёпка, по пальцам посчитать. А потому житуха школьная в столице как по маслу пошла – бойкому и норовистому везде дорога открыта.

– «Раз, два, раз, два, левой!» – громко командует пионервожатый Лёнька – виноват, Леонид. Как будто сейчас это… – Степан открывает глаза, осторожно сглатывает слюну. Боль дремлет, притаилась. Степан вновь закрывает глаза – и видит, как маршируют школьники во дворе.

– Песню за-пе-вай!!!

– «Взвейтесь, кострами, си-ни-е но-чи!!!» – поёт Стёпкин класс, дружно топая ногами.

Директор любит, когда ребята ходят строем. И Стёпка любит. У них собрана «мощная пионерская дружина», говорит директор. Потому что сама школа – передовая, не то что соседняя, за кинотеатром «Форум». Там пионерские дела идут ни шатко, ни валко. А вот у Стёпки: что ни день, то пионерский праздник. Или, на худой конец, линейка. Ну, или тематический сбор – там, правда, никто не марширует, зато песни хором поют. Весёлые, задорные. Про красных кавалеристов, про Будённого, про дивизию – которая идёт вперёд «по долинам и по взгорьям». Иногда их даже снимают с других уроков – чтобы провести сбор или политзанятие. На политзанятиях рассказывают про разное интересное. Например, про фашистов в Италии. И про то, что империалисты точат зуб на СССР. Но наша Красная армия, в случае чего, разобьёт в пух и прах всех фашистов-капиталистов, даже на метр не пустит на территорию Союза Советских Республик. «Так ведь?» – спрашивает учительница. Все кричат: «Да!!» Стёпка кричит громче всех. И поёт про «дивизию» громче всех. И мечтает, как он поскачет на коне против фашистов-империалистов вместе со своим классом и покажет буржуям, где раки зимуют.

Дома он взахлёб рассказывает школьные новости. Чаще всего – мамке, потому что папка приходит домой поздно.

А когда Стёпка засыпает на своём топчане, ему снятся красные конники.

И он скачет вместе с ними, быстро-быстро, – и вдруг со всего маха налетает на врагов. Рубит направо-налево: раз-два, раз-два! Враги валятся как подкошенные. «Ура! Ур-р-ра!» – звенит воздух от криков. Красные конники рубят-крошат врагов и вновь летят вперёд. Стёпка тоже пришпоривает коня и скачет во всю прыть. Дробный топот слышится вокруг Стёпки, а сквозь него – могучее «Ур-р-ра!», не умолкая ни на секунду.

Будто сейчас это видит Степан… скачет, скачет красная конница по степи – пыльной, огромной, золотой от полуденного солнца. Навстречу ветру, навстречу новой жизни. А впереди, до самого горизонта, вьётся змейкой дорога – бесконечная Стёпкина дорога. Куда ведёт она? Стёпка не думает об этом. Только чует сердцем – там, за горами, за долами, доберётся-доскачет он до своего счастья.

…– Больной в сознании? – слышит Степан и открывает глаза.

Опять пришли какие-то, покою не дают. У кровати стоит тот самый старик с бородой, Войно-Ясенецкий, и смотрит на Степана.

Молодая женщина-врач (кажется, её зовут Лидия Ивановна) подаёт Войно-Ясенецкому исписанный лист бумаги. Старик пробегает его глазами.

Затем обходит кровать сзади и откидывает простыню. Аккуратно поправляет трубку, торчащую из бока Степана – по ней всё время сочится гной.

– Готовим на завтра, – тихо говорит старик. Затем вновь возвращается к изголовью кровати. Степан видит большую белую бороду и строгие глаза.

– Вы меня слышите? – обращается Войно-Ясенецкий к Степану. – Завтра сделаем операцию.

«Ну тебя», – думает Степан, и закрывает глаза. Войно-Ясенецкий что-то шёпотом спрашивает у Лидии Ивановны – та отвечает, тоже шёпотом. Степан даже не силится разобрать, о чём они говорят.

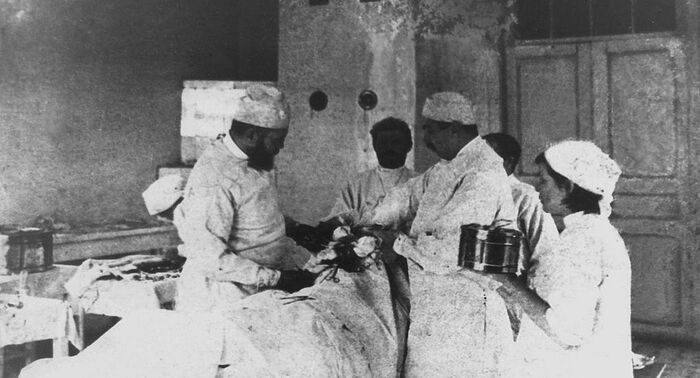

Святитель Лука Крымский проводит операцию

Тихие шаги – врачи уходят.

…Когда же всё изменилось? Когда жизнь круто свернула под гору?

Странный вопрос. Когда началась война.

Стёпка не верил, что она начнётся. Не верил, когда фашисты разделили Чехословакию. Не верил, когда немецкие войска оккупировали Польшу. Не верил, когда он вступал в сороковом году в комсомол и читал от лица товарищей воззвание-речь на общем собрании: «Если понадобится, мы, комсомольцы, будем биться за светлые идеи Ленина-Сталина до последней капли крови. Лучше умереть героем, чем уступить врагу!»

Но Стёпка не собирался умирать.

И никто из ребят не собирался. Они бегали кроссы, прыгали с парашютной вышки, носились по полосе препятствий в противогазах, выполняли и перевыполняли нормы ГТО.

А Степан, как и в пионерские годы, никому не удавал – ни-ни. Выше всех прыгал, быстрее всех бегал, ловчее всех перелезал барьеры и препятствия.

И потому – если бы война всё-таки началась… если бы Степан вступил в бой с настоящим врагом – он, конечно, воевал бы не хуже своих товарищей. И врагу бы от Стёпки досталось по первое число.

Мог Стёпка при этом погибнуть? Наверное, мог. Хотя это было бы, пожалуй, несправедливо. Но теперь Степан уже знал: нет на свете справедливости. Вернее, есть, но одна – классовая. В которой не место поповским басням: что, дескать, заработал на этом свете – получишь с процентами на том. Буржуи – они и за гробом буржуи. Всё норовят капиталец приобрести – хоть бы и в раю. Нет, советский человек не таков: за братство, за товарищество, а пуще – за свою советскую Родину он легко отдаст свою жизнь, не требуя никаких загробных подарков.

…За окном ночь. Одинокая звёздочка выбилась между невидимыми тучами. Горит-мерцает. Так и жизнь его пока мерцает. Не погасла ещё.

Что-то неотвязное мучает Степана все эти дни – какая-то мысль, которая переплелась с его думами о папке-мамке, о школе и предвоенном житье-бытье. Что-то новое, или наоборот, забытое старое? Что?

Степан силится понять, даже закряхтел – стоп, кряхтеть совсем нельзя. Тихо, лежать тихо… Только думать.

Завтра операция. Опять. Уже были две операции. Без всякого толку. Эта – последняя? Последняя, больше он точно не перенесёт.

А что потом? Когда – потом? Тогда. Когда не перенесёт. Когда Степана накроют с головой, как давеча его соседа, простынёй. И повезут на кладбище, до которого, правда, здесь рукой подать – так местные говорят.

И всё? Всё. Но где тогда будет он, Степан? Нигде. Потому что в трупе не будет никакого Степана. Это он знает так же верно, как то, что сейчас он пока ещё жив, и это тело – его тело.

Был, и нету? Да. Закон жизни.

Но какая же это жизнь? Это уже не жизнь. Это смерть.

Да, смерть. Пришла его, Стёпкина, смерть.

А зачем? Зачем было всё, что звалось Стёпкиной жизнью: мамкина робкая улыбка, деревенские зори, туман над Мокшей? Полуподвал на Мещанской, политзанятия, ребята, пионерский отряд? Зачем – война? Зачем – бой у Демьяновки? Зачем – Родина?

Завтра Степан не будет знать ни о какой Демьяновке. И о Москве знать не будет. И о товарище Сталине. И о Родине. Как же так?!

Степан сжал кулаки – понимая, что от этого усилия боль немедленно вернётся.

Пускай возвращается. Пусть бросается, пусть впивается ещё сильнее в его полумёртвое тело. Он размахнулся и ударил кулаком по железному краю кровати. Резкая боль обожгла рёбра, пронзила острой иглой позвоночник, захлестнула Степана с головой. В глазах потемнело. Он провалился в пустоту.

***

Труп. Перед епископом Лукой на операционном столе лежал труп – ещё тёплый. Молоденький лейтенант, успевший только понюхать пороху под Малоярославцем. Осколочное ранение. Тяжелый гнойный гонит. И вот – конец: трёхчасовая операция, которая оказалась бесполезной.

Сёстры ушли из операционной. Все знали: в эту минуту Войно-Ясенецкого нужно оставить одного. Так повелось после первой смерти в этом госпитале у Валентина Феликсовича (как по-мирски звали епископа Луку коллеги).

Епископ оперся руками на стол и склонился над умершим.

Он никогда не мог привыкнуть к смерти. Никогда. Несмотря на весь свой огромный стаж в гнойной хирургии. Каждый раз смерть – в большинстве случаев это была смерть чужого, почти незнакомого ему, человека – врывалась в душу епископа Луки и ранила. Он ясно и почти физически ощущал: нечто важное, неповторимое рушилось в мире, когда вот так – переставало биться измученное болезнью сердце, и тёплое человеческое тело медленно превращалось в холодный труп.

Почему это так больно? Он же не был излишне чувствителен – о, нет. И когда речь шла о его собственных страданиях – довольно хлебнул их он на своём веку – епископ Лука мог положа руку на сердце сказать: его мера была немалой. Когда в тридцать седьмом епископу устроили восьмисуточный «конвейер» в ташкентском НКВД, он не сломался. И, хотя много раз падал от слабости на пол, не пошёл на поводу у чекистов – не оговорил других, не оговорил себя. Боль наполняла тогда каждую клеточку его тела. И он не малодушествовал. «Положих лице свое аки твердый камень», – как сказал пророк в Ветхом Завете.

А смерть – это же избавление от страданий… Ведь только для материалистов смерть – настоящий конец, бессмысленная точка в конце бессмысленной жизни. Ему ли, епископу Православной Церкви, горевать по поводу смерти? «Поглощена смерть победой». Как удивительно это сказано… Христовой победой, Христовой смертью – не просто упразднена – «поглощена» без следа, без остатка – наша собственная смерть.

Но для всех ли? В этом-то всё и дело.

Епископ Лука давно – кажется, ещё до рукоположения, – начал ощущать в душе чувство, которое кто-то из его собратьев (наверное, владыка Арсений) назвал «пастырская печаль». Любое человеческое общество, в котором находился епископ Лука, – неважно, была ли то церковная община в ташкентском соборе – в которую входило множество настоящих христиан, живущих полноценной церковной жизнью; или камера уголовников в Новосибирске – где сидели сплошь одни рецидивисты; или госпиталь 1515 – в котором, конечно, имя Христово произносилось только изредка, украдкой… – любое общество владыка ощущал как свою паству. «Стадо словесных овец», по выражению церковной службы.

И потому – за каждую человеческую душу, за каждую «овцу» – он, архиерей и пастырь, был в ответе – неважно, имелись ли у него хоть какие-то средства для того, чтобы реализовать эту ответственность.

А чем дольше длилась жизнь епископа Луки, тем меньше таких средств оставалось.

В начале двадцатых он открыто служил в храме – сначала как священник, затем как архиерей. На него возложили послушание – церковное учительство. Епископ Лука успел тогда произнести несколько десятков проповедей – понимая, что время дорого: нужно пользоваться им, пока есть такая возможность. Та паства, которая окружала его в храме, не оставалась в долгу – владыка видел, что его слово вызывает живой отклик. А, значит, он не зря трудится на этой ниве.

Но и другая «паства», научная, получала от него в тот период свою толику христианской проповеди. Тогда еще можно было взойти на институтскую кафедру так, как требовал его бескомпромиссный характер, – в священнической рясе и с крестом. И, под возмущённый шёпот медицинской братии, – от профессоров до студентов – спокойным, и даже властным, голосом читать лекции по гнойной хирургии. Лекции, собиравшие переполненный зал. «Лаконичные и необыкновенно содержательные», как отзывался о них не закрытый ещё институтский «Вестник». Это тоже была проповедь – хотя лекции произносились, конечно, прежде всего для передачи научных знаний, о чём всегда заботился доктор Войно-Ясенецкий.

Но дальше – хуже. Советская власть наступала на Церковь, маховик ОГПУ-НКВД делал свою страшную работу. Для него, епископа Луки, настала пора ложных обвинений, арестов, ссылок. И закончилось время проповеди. Но чувство ответственности за тех, кто его окружал, никуда не делось. Умом, кажется, он понимал, что невозможно отвечать за зэков, которые нагло таскают твои вещи на виду у всего арестантского вагона. Или за солдат-пациентов эвакогоспиталя, которые выросли – уже успели вырасти! – при советской власти, под сапогом антирелигиозной пропаганды. Душа епископа возмущалась, болела – и за тех, и за других. И, несмотря на призрачность такой надежды, – надеялась, что «время ещё есть»: и зэк, и чекист, и солдатик – все они могут узнать Христа. Пока есть время, есть надежда.

Но когда чьё-то время подходило к концу, владыка жестоко страдал. Не мог смириться с тем, что «образ Божий» – по названию только, а на деле далёкий от Бога, не знающий Христовой любви, человек – уходил в мир иной. Потому что это была настоящая смерть – смерть души.

Что мог сделать он, шестидесятипятилетний старик, в таких случаях? И мог ли?

Мог. Прежде всего – дать отсрочку. Для чего требовалось без ошибок провести операцию.

Сегодня епископ Лука надеялся – очень надеялся, что это удастся. Лейтенант Проценко поступил недавно. По всем признакам, в недавнем прошлом он обладал крепким здоровьем. Ранение тяжёлое, но времени прошло сравнительно немного. Настроение больного, что тоже важно, довольно бодрое. Епископ обратил на это внимание на первом же осмотре: по смуглому лицу Проценко, несмотря на гримасу страдания, то и дело пробегала усмешка – казалось, лейтенант пытался доказать этой усмешкой – и себе, и окружающим, а, может, и своей судьбе: жизнь трын-трава, переживём и это. Живые чёрные глаза задорно бегали по сторонам. Он даже пошутил с медсестрой Глашей, что увезёт её к себе в Конотоп – «когда мы прогоним фрицев в ихнюю Германию». А ему, епископу Луке, Проценко бодро заявил: «Товарищ доктор, поскорей бы обстругать эту проклятую ногу?! Обратно на фронт пора»…

Гной, правда, успел поработать изрядно – правое бедро раздулось и превратилось в огромное веретено. Коленный сустав спасти уже не представлялось возможным. Но резекция, по всем показаниям, должна была несомненно помочь. Да, больной остался бы инвалидом – при резекции нога утрачивает способность сгибаться в колене и становится короче – превращается в своего рода «естественный протез». Но, главное, жизнь… жизнь была бы спасена. Если бы больной выдержал операцию.

Перед операцией, до того, как Проценко дали наркоз, владыка тихо спросил лейтенанта:

– Верите ли вы в Бога?

Проценко хмыкнул:

– Нет, – и смерил епископа насмешливым взглядом.

Епископ молча отошёл. Он часто в своей жизни видел этот насмешливый взгляд. Так смотрели на него все неверующие – неважно, были ли это действительно учёные люди – его коллеги, или студенты-первокурсники – ничего пока не знающие о медицине. Или даже подростки, воспитанные большевистской пропагандой. Снисходительный взгляд: нам, дескать, все ваши басни известны… У больных этот взгляд имел еще один оттенок, особенно неприятный. Оттенок укоризны. Будто больные упрекали его, епископа, за то, что он заводил разговор про Бога, пользуясь своим положением. Положением здорового человека, и к тому же – врача.

Будь его желание, он бы никого и ни о чём не спрашивал. Он ненавидел навязчивость, тем более не хотел навязывать самое дорогое – свою веру. Но здесь, на границе между жизнью и смертью, все его собственные желания, все второстепенные соображения уходили на второй план. Он обязан был задать этот простой вопрос. И дать – возможно в одном случае из десяти – настоящую надежду. Не на временную жизнь – на вечную.

Так что – Бог с ним, с этим насмешливым взглядом… взгляды меняются. И люди меняются, пусть и очень-очень редко. Пока есть время – есть надежда. Богу всё возможно.

Пока Проценко погружался в наркотический сон, владыка ненадолго уединился в своей каморке, располагавшейся в конце коридора, – какое счастье, что она у него была!

Волевым усилием отрешась от какофонии больничного многоголосья, доносящегося сквозь тонкую перегородку, с болью в сердце епископ Лука молился о рабе Божием Василии (так звали Проценко) – «о здравии и спасении». Молился горячо и истово – как всё и всегда делал в своей жизни.

«…Покажи посещение страждущему рабу Твоему, и избави от недуг и горьких болезней… и воздвигни во еже пети Тя и славити непрестанно… Ты бо един еси недуги и болезни рода нашего понесый и вся могий, яко многомилостив…».

…И вот на столе – труп лейтенанта. Сердце больного не выдержало операции.

Владыка перекрестил покойника и вышел из операционной.

Он медленно зашагал по коридору. Кто-то поздоровался с ним, но епископ не ответил – не заметил. Смерть. Еще одна смерть. Душа опустошена. О, Господи!

***

– Валентин Феликсович! Валентин Феликсович!! – настойчиво звали из-за перегородки.

Епископ Лука приоткрыл дверь каморки. Врач Лидия Ивановна и медсестра Таисия Петровна. Наверное, насчёт второй операции. Ну, конечно.

– Вы сказали – к двенадцати часам готовить больного, – молодая врач вопросительно глядела на епископа Луку. – Или…

– Никаких «или», – Войно-Ясенецкий кивнул. – Благодарю вас. Пойдёмте, осмотрим больного ещё раз.

Они зашагали по коридору.

– Валентин Феликсович, вот ещё… – Лидия Ивановна понизила голос.

– Да?

– Парткомиссия прибыла… Проверять будут.

– Кого?

Впрочем, он и так знал – кого.

– Пусть проверяют, – сухо отозвался епископ Лука. – Слава Богу, у нас хорошие показатели.

– Да… – замялась Лидия Ивановна. – Но… говорят, кто-то пожаловался на… – она снизила громкость до шепота. – …молитвы перед операциями. Климова обещала установить партийный контроль за операционным процессом. А сегодня они хотят потребовать у вас обещания… чтобы больше не было молитв.

Владыка ничего не ответил. Парторг головного эвакогоспиталя, Евгения Леонидовна Климова, давно грозилась «вывести» его на чистую воду. «Срам какой», – гремел её голос на совещаниях. – «Некоторые наши сотрудники позволяют себе… сваливаться в мракобесие». По имени она его не назвала – не посмела. Но теперь, видимо, решила перейти в наступление.

Епископу Луке меньше всего хотелось вести борьбу с парторгом. Что-то доказывать, в чём-то переубеждать. Здесь дискуссии бессмысленны, слова излишни.

Но эти партийные могут помешать его работе – вот что важно. Устроить очередную идейную… болтовню, прости Господи. И принесло ведь их сегодня – в самый неподходящий момент, когда на столе – сложнейший больной!

Епископ Лука сжал губы.

– Лидия Ивановна, операционная готова?

– Да, но эфир…

– Неужели ещё не привезли?!

– Должны с минуты на минуту.

– Срочно идите, поторопите. А мы с Таисией Петровной к больному. Постараемся опередить… супостатов, – тихо проговорил епископ Лука последнее слово и ускорил шаги. Медсестра засеменила за ним, едва поспевая.

В тридцать пятой палате царило оживление.

Открывая дверь, епископ услышал взрыв хохота: в левом конце палаты – бывшего класса – в окружении нескольких выздоравливающих, балагурил капитан-артиллерист Хромов. Завидев епископа Луку, выздоравливающие (все – с резекцией коленного сустава), как по команде, откинулись на кроватях и задрали вверх свои негнущиеся ноги. Хромов крикнул:

– Товарищу доктору – наше красноармейское…

– Ура! – откликнулись нестройные голоса.

– Здравия… – вновь возгласил капитан. И махнул рукой:

– Желаем!! – уже стройнее подхватили остальные.

– Как поживаете, товарищи бойцы? – негромко спросил Войно-Ясенецкий.

– Хорошо… – загудели выздоравливающие.

– Жаль – фрицев больше бить не будем, – отозвался Хромов. – Разве только шарниры нам… – он постучал по своей негнущейся коленке, – не прикрутите. Может, наука и это придумает, а? Товарищ главврач!

Епископ чуть улыбнулся:

– Пока что наука сделала всё, что смогла. Не обессудьте.

Он прошёл в правый конец палаты. Здесь у окна лежали двое тяжёлых. Вернее, со вчерашнего дня – один. Рядовой Козлов. От тела распространялся сильный запах гноя. Больной не шевелился.

Епископ обошёл койку.

Цвет лица – землистый. Глаза чуть приоткрыты. Взгляд отсутствующий.

Медсестра подала епископу Луке лист с измерениями. Он бросил взгляд на последние цифры – со вчерашнего дня положительных изменений нет. Температура – под тридцать девять. Пульс высокий, сто тридцать.

– Сегодня с утра всё в одну точку смотрит, – прошептала Таисия Петровна.

Да. Очень тяжёлый. И сильно подавлен. Ещё бы! Нужно срочно оперировать.

Епископ Лука наклонился.

– Вы меня слышите? Сейчас будем делать операцию. Есть надежда на облегчение.

Никакой реакции.

– Если вы можете, – проговорил владыка Лука еле слышно, – молитесь Богу.

Ему показалось, что искорка насмешки – только искорка, не больше, – отразилась в потухших глазах.

Тот же взгляд. В полуживом, почти лишённом чувств, человеке, – тот же насмешливый укоризненный взгляд.

***

«Сегодня?», – подумал Степан.

Да, сегодня. Значит, осталось совсем чуть-чуть.

Ну и пусть.

Степан страшно устал. Смертельно устал. Вот оно, слово – «смертельно». Жуткое слово, верное. Потому что за ним стоит – смерть. Не бабка с косой, как на старой картинке, – нет. Бабка, пускай самая грозная и свирепая, – всё-таки была бы живая… Наверное, Степан даже обрадовался бы ей. Это значило бы, что там, за гробом, есть какой-то порядок, какой-то смысл.

Но там просто пустота. Ничего нет. И никого.

От этой мысли Степана затрясло. «Я не хочу умирать… не хочу… не хочу…», – стучало в мозгу. От озноба немедленно усилилась боль. Тело будто взрывалось изнутри, словно вместо нескольких осколков в него проникло сто, тысяча кусков металла – они жгли, грызли тело.

«Я не могу, – в отчаянии думал он. – Всё. Конец. Не могу. Не могу!».

Но это был ещё не конец. Прошло минут десять, и жгучие болевые клубки постепенно уступили место тупой тяжести, такой привычной для Степана.

…В деревне он видел чужую смерть. Несколько раз. Умирали старики и старухи.

Было это жутко и… обыденно.

Вот, соседка их, Марья Васильевна. Занемогла внезапно – слегла в один день.

Мамка и не знала. Как раз к Марье Васильевне со Стёпкой зашла, рубаху ему примерить – осталась от ихнего внука, что в Саратов уехал.

А Марья Васильевна на полатях уже лежит, не встаёт:

– Прости, – говорит, – Матрёна, меня. Смертный час.

Обняла её мать, за попом побежала – был ещё тогда на селе. Пришёл – бородатый, худой, в заплатанной рясе.

– Пойдём, Стёпка, – сказала мать. – Марь Васильевне приуготовиться нужно.

– А поп зачем?

– Причастит её.

– И она выздоровеет?

– Как Бог даст…

Сколько Степан помнил, Бог всегда давал одинаково – через несколько дней старики помирали. Умерла и Марья Васильевна.

…И вот теперь его черёд.

Ему не надо «приуготовляться».

Не на кого надеяться. Некого просить. И не о чем.

Он умрёт как простой боец. Как комсомолец. Не по-геройски, да… Ну и плевать.

Пускай он не убил ни одного фрица, пускай его ранило в такую часть тела, которую и по имени-то назвать неловко. Но он погиб за Родину. Степан не любил произносить громкие слова. Но сейчас можно. Один раз, перед смертью.

Да, за Родину.

И, может быть, ребята-бойцы помянут добрым словом его, Степана. Не как героя – как своего товарища. А, значит, он прожил свою жизнь не зря. И отдал её тоже не зря.

Вот только… пройдёт время – может быть, совсем немного времени – и все забудут про Степана.

И никому будет не интересно, что он думал, о чём мечтал…

Степан закрыл глаза и забылся.

Он вновь увидел дорогу – как в детстве.

Ту, по которой когда-то скакал вместе с красными конниками.

Над бескрайней золотой степью всё так же ослепительно сияло солнце. Но теперь вокруг не было конников. И сам он никуда не скакал. Стёпка стоял и смотрел вдаль.

А дорога по-прежнему убегала за горизонт, звала Стёпку за собой. «Я не могу, – растерянно повторял он. – Не могу!». И, действительно, не было сил сделать ни одного шага. Ни одного малюсенького шажочка. Тяжесть, страшная тяжесть сдавливала всё тело.

«Тогда я – без тебя», – будто отвечала дорога. Упрямая, своенравная дорога. Которая больше не хотела нести на себе Степана.

Другие поскачут по ней – но не Стёпка. Другим обещает дорога – счастье за горами, за долами. Но его путь окончен. Не увидит Стёпка своего счастья.

И в этом был страшный, непоправимый обман.

…За окном серел мартовский день. Клочья облаков летели по хмурому небу. Совсем зимнему. Кажется, даже кружились редкие снежинки – впрочем, сквозь мутное стекло их трудно было разглядеть.

Степан забылся в тревожной полудрёме и очнулся, когда над ним склонилась чья-то тень. Борода.

Ну да, «поп-хирург».

– Вы меня слышите? Сейчас будем делать операцию. Есть надежда на облегчение.

Надежда… Вон, соседа Стёпкиного, Васю Проценко – «облегчили» уже. Пустая кровать стоит.

– Если вы можете, молитесь Богу.

Вся горечь, которая скопилась в Степане за эти дни, поднялась в душе. Он выматерился про себя – а если бы у него были силы, то сделал бы это вслух. Отстаньте, наконец… Дайте умереть спокойно! Без вранья, без обмана – он и так обманут, в самом главном.

Потом Степана везли по коридору, и он страдал от каждого толчка на стыках половиц.

В операционной Войно-Ясенецкий что-то быстро и резко говорил медсёстрам и своей ассистентке – Анне Ханановне. Кажется, возникла заминка с наркозом: то ли эфир вовремя не доставили, то ли ещё что – Степан не вслушивался в разговоры врачей, до него долетали какие-то обрывки. Вскоре появилась Лидия Ивановна. Опять заговорили про эфир, но уже спокойными голосами. «Только что!» – отозвалась Лидия Ивановна на чей-то вопрос.

Войно-Ясенецкий засобирался выйти из операционной и просил подождать его: «Я на десять минут, к себе!».

В это мгновение кто-то заглянул в операционную, раздался тревожный голос:

– Валентин Феликсович, идут!! Уже на первом этаже.

Войно-Ясенецкий остановился. Вместо того, чтобы выйти из операционной, он резко повернулся и отошёл в угол. Сняв белую шапочку, главный хирург слегка наклонил голову. Замер.

Все – Анна Ханановна и сёстры – тоже замолчали, точно по команде. В операционной наступила полная тишина. «Как перед дорогой», – почему-то подумалось Степану.

Главврач перекрестился. Еле заметный наклон седой головы. Ещё один. И ещё.

«Молится», – подумал Степан. Он давно такого не видел. Очень давно.

Как мамка когда-то. И тоже – за него, Степана??

«Господи, имиже веси судьбами… спаси раба Твоего… Спаси. Сохрани. Помилуй».

Безумная, детская мысль внезапно ворвалась в Стёпкину голову. А может…?

Раздался скрип открываемой двери, операционная наполнилась шумом голосов. Кто-то громко потребовал:

– Доктор Войно-Ясенецкий! Плановая проверка. До полного сбора партийного актива не начинайте опе…

Перебивая конец фразы, епископ Лука властным и чётким голосом произнёс:

– Вводим наркоз.

Это было последнее, что услышал Степан. Вскоре он уже ничего не чувствовал.

***

«Тяжёлый… – ещё раз повторил про себя епископ Лука. – Поэтому… типическую резекцию сочленения проводить нельзя. Придётся действовать консервативно».

Он сделал большой маргинальный разрез, обнажающий крестцово-подвздошное сочленение. Да, ожидаемо. Живого места нет. Кости гнилостно размягчены. А вокруг – сплошной гной.

– Долото! – Анна Ханановна подала инструмент. Епископ выразительно показал на нижнюю половину сочленения, вернее, на то, что от неё осталось. – Ложку!

Быстро заработали руки. Да, сейчас нужно всё делать очень быстро. У этого больного нет запаса по времени. Никакого запаса.

Епископ Лука, не колеблясь, резецировал всю нижнюю часть крестцово-подвздошного сочленения. Удалил ушковидную поверхность и край крестца. Гной коварен. Поэтому – только так, радикально!

Готово. С этой поверхностью закончено.

…Те, что толпились у двери, – ушли? Кажется, нет. Какие-то тени еще маячат – епископ невольно заметил их краем глаза.

Впрочем, они сейчас почти не существовали для епископа Луки. Как не существовал весь мир – кроме Степана Козлова, лежащего перед ним; кроме врачей и сестёр вокруг операционного стола. Время, время! Неумолимо улетают, исчезают мгновения – такие нужные, такие важные!

Епископ быстро взглянул на часы. Он потратил лишние пять минут против своего плана. Неужели не успеет?! Господи, помоги!

Теперь – самое главное и самое рискованное, ввиду обилия сосудов и соседства с органами, – внутренняя поверхность таза.

– На спину!

Кто-то из ассистентов замешкался на секунду.

– На спину!! – резко и громко повторил епископ.

Больного быстро и аккуратно повернули на спину.

Большим разрезом епископ Лука вскрыл подвздошно-поясничный канал. Гноя сравнительно немного. Слава Богу!

На передней поверхности крыла подвздошной кости корковое вещество изъедено и шероховато. Вновь долото и острая ложка, опять – быстрые и точные движения.

Расширен обильно гноящийся свищ под пупартовой связкой.

Так. В области аддукторов бедра – обширный межмышечный гнойный затёк, безусловно, старый. Нужен дренаж.

– Трубку!

Епископу подали резиновую трубку. Трубка вставлена и выведена в небольшой разрез на задней поверхности бедра.

Время, время! Что с давлением?!

– Систолическое – 80! – голос Анны Ханановны тревожен. – Падает!

Немедленно заканчивать… Время вышло, как бы не было уже поздно!

Швы – по очереди: первый – сам епископ, затем – Анна Ханановна.

– Переливание крови?

– Нет! – отрывисто бросает епископ и добавляет: – Почки!

Анна Ханановна кивает без слов: ясно, переливание делать нельзя – почки в плохом состоянии.

– Вводим раствор глюкозы под кожу!

Брови ассистентки вопросительно поднимаются: сколько?

– Пятьсот миллилитров.

Кончено! Они сделали то, что от них зависело.

Епископ вытирает пот со лба и идёт переодеваться.

У двери давно уже никого нет.

***

Ночь. В больнице тихо – даже самые неугомонные давно посапывают на своих койках.

Епископ Лука выходит во двор. Под ногами хрустит снег. Крепко хрустит – даже намёка нет на весеннюю распутицу.

Тишина! Как редко она сопровождает его теперь.

Позади трудный день. Впрочем, лёгких здесь почти не бывает. Две сложные операции. Что ж, случается и больше.

Епископ Лука выходит на улицу. Здесь тоже тихо. Он, не торопясь, доходит до перекрёстка и останавливается. Днём отсюда видны горы за Енисеем. Говорят, за этим хребтом есть красивейшие места. И совершенно безлюдные – мечта монаха-пустынника. Оказаться бы там в мгновение ока, наедине с первозданной природой!

Впрочем, хотя он и монах, но точно уж – не пустынник. Владыка чуть улыбается. Да, не пустынник.

А такого «муравейника», как этот «Госпиталь 1515», даже среди перипетий его жизни – поискать… Сотни больных прошли только через его «школу номер десять», а если посчитать по всем отделениям и госпиталям – куда он регулярно отправляется в поисках тяжелораненых – так счёт пойдёт на тысячи…

И многие, так или иначе, связаны с ним.

Некоторые, как Василий Проценко, увы – только через прошлое. С ними уже не встретиться на этой земле и не исправить врачебные ошибки. Епископ тяжело вздохнул.

Но и те, и другие – живые и мёртвые – навсегда у него в памяти, в сердце.

А ещё они вписаны в его длинный «синодик», список для поминовения на Божественной литургии. Синодик пока лежит без дела, ждёт своего часа. Не даёт Господь прикоснуться к великому Таинству. А будет ли такая возможность когда-нибудь?..

Он твёрдо верит, что будет.

Этот жёсткий снег под ногами когда-то растечётся весенними ручейками.

Эта страшная война когда-то повернёт к победе. Нашей победе. Тяжела Божия рука – миллионами смертей совершается на Русской земле очищение. Но именно – очищение. Там, далеко на западе, две силы стали друг против друга: от Ленинграда до Крыма. И, кажется, фашистская машина только притормозила – готова этой весной додавить, уничтожить Красную армию. Так ли? Нет, не так. Владыка перекрестился. «Дай, Господи, силы духа нашим воинам!»

А на духовном фронте? Та самая власть, которая недавно топтала Церковь, сейчас тоже будто чуть-чуть притормозила… приостановила свою адскую мясорубку. Потому что не до Церкви теперь? Прогонят немцев, и – за старое?! Нет, и этого не будет. Откуда он знает? Потому что так хочется? Ведь он же человек науки, а не мечтатель. Есть ли хоть какие-то факты, какие-то предпосылки, говорящие о том, что Церковь – оживёт?

На первый взгляд, нет.

А есть ли… в мартовском воздухе над Енисеем предпосылки весны? Нет. Но весна придёт. Вот, он опять рассуждает как мечтатель, а не как учёный? Может быть, может быть… Но как учёный – он просто делает свою работу, каждый день. Делает во славу Божию – что бы не говорили про него все парторги на свете.

Епископ Лука обернулся и посмотрел на здание госпиталя, так хорошо ему знакомое.

Госпиталь. Тыловой. А в нём ведь тоже – поле борьбы. Без пушек и снарядов – и всё-таки борьбы ни на жизнь, а на смерть… За победу над смертью. Да, это всего лишь отсрочка – мы все умрём. Но для кого-то отсрочка может оказаться победой. Настоящей.

По своему ежедневному обычаю, владыка стал молитвенно вспоминать пациентов – особенно тех, кому делал операцию в этот день.

«Покой, Господи, раба Твоего Василия. Со духи праведных…»

«Помоги, Господи, рабу Твоему Степану. Воздвигни от одра болезни… во еже пети и славити Тя непрестанно».

Епископ Лука окончил беззвучную молитву и вновь посмотрел вдаль, за Енисей.

Тихо, хорошо! Дай Бог его раненым поправиться… и самим глядеть на Божий мир. Всем – и «лёгким», и «тяжёлым».

И даже Степану Козлову, который лежит сейчас в тридцать пятой палате – на вид почти мёртвый. Но не мёртвый. Нет, не мёртвый. Козлов – просто молодец! В чём душа держится… а перенёс-таки операцию! Конечно, рано пока делать прогнозы, гной очень коварен. Но надежда, которая ещё вчера была действительно слабой, стала чуть больше. Опытным взглядом – хотя любой опыт, конечно, ничто перед Божиим определением – епископ Лука при вечернем обходе заметил крохотные, с ноготок, признаки того, что Козлов действительно выдержал. И выдержит.

Владыка перекрестился.

«Кто Бог велий, яко Бог наш, Ты еси Бог, творяй чудеса!!» – пропел он про себя протяжно – напевом, который не слышал вживую уже много лет. Песнь Христова Воскресения. Торжества жизни над смертью. Поглощена смерть победой.

Рано ещё петь о победе и «торжестве»? Не хватает «предпосылок»?.. Нет, не рано.

А теперь – за работу. Епископ Лука круто повернулся и зашагал обратно, в больницу. Время дорого, а потому – скорее в каморку. Сегодня хорошо бы дописать главу «Очерков гнойной хирургии», а, может быть, даже несколько листов для «Резекций суставов при огнестрельных ранениях…» – подробности лучше фиксировать по горячим следам, пока не забылись.

Успеет он завершить новую редакцию «Очерков»? Если надо, успеет. Бог даст и силы, и время. А если так, то права на промедление нет.

***

Толчея на вокзале позади.

Вновь застучало знакомое: «таган-таган…» Степан стоял у боковой притолоки открытого настежь дверного проёма вагона. Тополиный пух крупными хлопьями летел вдоль состава.

Мимо медленно проплывал Красноярск. Почти незнакомый город – хотя Степан провёл в нём больше полугода.

Привезли его сюда зимой. И вот сейчас лето. Сибирское – короткое, но жаркое.

По улицам спешат люди: отсюда они кажутся маленькими, как букашки.

Вдалеке мелькнула пожарная каланча, а рядом – показалось? Нет, точно: куполок, без креста. Неужели это церковь рядом с их госпиталем? Похоже, она. Но сам госпиталь отсюда, конечно, не разглядеть.

Хотя это не важно. И не нужно – крепко запомнил его Степан.

И того, кто «вытащил» его с того света, тоже запомнил.

Незадолго до отъезда Степан пришёл к «главному», как называли Войно-Ясенецкого, – попрощаться.

Пришёл поздно вечером в пятницу, когда «главный» наконец завершил свой рабочий день. Степан решил наведаться домой, чтобы избежать кривотолков – владыке вон, без него хватает неприятностей и хлопот.

Беседовали пять минут, не больше.

«Главный» – не любитель пустых разговоров. А если разговор не пустой – слов много не надо. Верно ведь? И в этом Степан согласен с владыкой.

Епископ Лука не удивился приходу пациента. Теперь уже – бывшего.

– Скоро на фронт, Степан?

– Так точно.

Степан сложил руки «лодочкой» – что-то такое с детства запало в памяти. Оказалось, всё правильно: епископ Лука чуть улыбнулся и размашисто благословил его.

– Как мне… теперь? – неловко спросил Степан.

– Как? – епископ строго поднял брови. – С Богом. Теперь – с Богом. Не забудь Его. И Он не забудет тебя.

Степан кивнул.

– Ты знаешь… – владыка помедлил. – Я остро и осязаемо чувствовал помощь Божию… Особенно в те времена, когда не было надежды на помощь от людей.

Степан кивнул. Что тут ещё ответишь? Да и нужно ли…

Он спросил – как ему молиться Богу. Епископ дал Степану листок бумаги, на котором чётким крупным почерком было написано: «Молитвенное правило преподобного отца Серафима». И молитвы: «Отче наш», «Богородице Дево», «Верую». На обороте – 90-й псалом.

Степан улыбнулся: знакомо…

– Помоги, Господи. Буду помнить и молиться о тебе.

Степан поклонился владыке, и – на выход. О чём ещё говорить?

…Скрылся из виду шпиль каланчи. Скрылась главка без креста. Мимо тянулись красноярские окраины.

Скоро – фронт. Там, за великой сибирской равниной. За Уралом, за Волгой.

Соседи завели было шутливый разговор, раздался смех. Но вскоре байки сменились вестями о боях на юге. Ростов, Шахты, Новочеркасск. Фашисты рвутся к Волге. Там сейчас жарко – ух, как жарко!

Наверное, Степан попадёт туда. Как и все его товарищи.

И это будет, точно, – все говорят! – похлеще Ельни и Смоленска.

«Таган-таган… Таган-таган…» – мерно отдавалось в ушах.

«Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него…».

Степан высунулся из вагона и посмотрел вперёд. На запад.

Туда, за тыщу километров, уносилась его, Стёпкина, дорога. Неизведанная, извилистая дорога. Будет ли она долгой? Как скоро оборвётся она?

Может, и скоро – совсем скоро.

Но Стёпка будет жить.